一张张照片从干板座机、胶卷相机中走出,在数码时代向我们轻声诉说:这座城市与人民的奋斗史,从未被遗忘。

9月12日,记者走进伊犁摄影图书社,见到了摄影家曹家富。他小心翼翼地从收藏箱中取出一叠旧照片,将伊犁几十年前的模样缓缓铺展在眼前。花城商场十字路口的车马喧嚣、伊宁市老八中的青春面孔、老迎宾路的朴素景象、老新华西路的市井生活、原伊宁市中心花园的闲适时光——这些定格的瞬间。透过这些影像,一段段城市记忆与时代变迁清晰浮现。

曹家富演示干板座机照相操作。黄焱摄

曹家富带来的不仅仅是一叠照片,更是一座城市的视觉档案。“这是1984年拍摄的花城十字路口,那会儿路面还没这么宽,周边的建筑大多是低矮的平房,行人、自行车是主要的出行方式。”曹家富说。

今年64岁的曹家富对每张照片背后的故事如数家珍。伊宁市老八中的校园拍摄于1985年,画面中朴素的教学楼记录了一代人的青春记忆。

光影变迁中一代代照相机的变化。黄焱摄

“那时新华西路上马车、驴车是主要交通工具,迎宾路多是平房,中心花园是人们休闲的好去处。”曹家富抚摸着这些照片,眼中闪烁着对往昔的怀念。

老迎宾路。

1983年的伊宁市中心花园。

1985年的西大桥。

1985年的伊宁市老八中路口。

西大桥旧貌。

2006年的新华西路。

1986年的迎宾路。

1984年的花城商场。

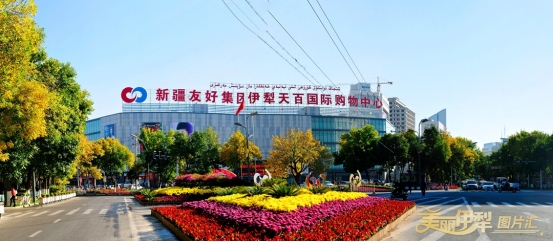

2025年的原伊犁饭店、现伊犁天百国际购物中心路口。

2025年的伊宁市老八中、现伊宁市七中路口。(资料图片均由曹家富提供)

除了珍贵的旧照片,曹家富还展示了不同时代的照相机,从大型的干板座机照相机,到后来便于携带的胶卷相机,再到如今小巧高效的数码相机。“最早用干板座机拍照,得先在暗房里处理底片,拍一张照片要准备半天;后来胶卷相机普及,拍照方便了不少,但还是得省着拍,怕浪费胶卷;现在有了数码相机,想拍多少就拍多少,还能实时看到效果。”相机的更新换代,不仅见证了摄影技术的发展,更折射出生活水平的提升。

作为一名共产党员,曹家富始终秉持着对家乡的热爱与责任。2006年,他主动将自己拍摄收藏的1000余张珍贵老照片捐献给伊犁州档案馆,让这些承载着伊犁历史记忆的影像得以被更好地保护。此外,中国文化出版社曾出版过以他的摄影作品为核心的《伊犁西陲福地》相册集,书中收录的百余张照片,全方位展现了伊犁的自然风光、人文风貌与发展历程。

“每张照片都是一段历史的见证,我拍了一辈子伊犁,就是想把家乡的变化记录下来。记录永远不会停止,因为城市的发展日新月异,每一刻都值得珍藏。”曹家富说。

如今,看着照片里的旧景与眼前的新貌,不难发现,伊犁的街道变宽了、高楼变多了、基础设施更完善了,但那份属于伊犁的独特魅力,始终在时光流转中熠熠生辉。这些老照片,不仅是曹家富个人的摄影历程缩影,更是伊犁发展变迁的生动注脚,让人们在新旧对比中,读懂城市的成长,感受时代的进步。(记者黄焱杨静怡)