触摸70年的温度,在故事里见证伊犁。教育,是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云。新源县第二中学退休教师怀其林的从教生涯,见证了当地教育从“能上学”到“上好学”的历史跨越。

1979年,21岁的怀其林踏上了教育之路,他的第一站是原新源县马场子弟学校。“1986年到1987年,该校的生源来自巩留县库尔德宁镇(原莫乎尔乡)、喀拉布拉镇、公安农场等地,加上本地学生,共有七八百名,做广播体操的场面很壮观。”怀其林回忆道。

当时的教学条件十分简陋,学校只有几间平房,办公室里几位老师共用一张桌子、一把椅子。“教学条件是差一点,但是老师爱岗敬业的精神丝毫不减。”怀其林说。

怀其林介绍原新源县马场子弟学校旧址。

1992年,怀其林调到新源县第二中学。“刚来的时候,学生住宿困难,好多学生借住在亲戚家、老师家或者租房。”怀其林说,“后来盖起了教学楼,学生宿舍也盖起来了,条件改善了很多。”

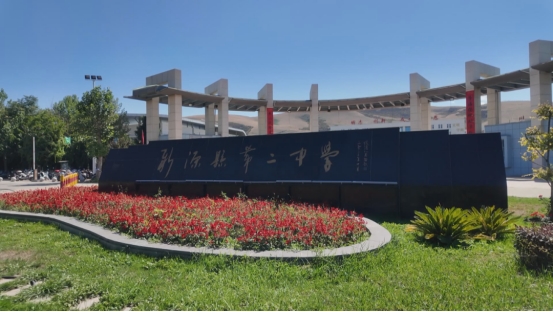

如今,走进新源县第二中学新校区,崭新的教学楼矗立眼前,操场宽阔整洁,现代化设备一应俱全。怀其林感慨地说:“教学楼高大气派,各种现代化教学设施一应俱全,学生在这里受到了良好的教育,条件之好让我这个老教育工作者都羡慕不已。”

新源县第二中学。

“教室有饮水机,学生使用的都是单人单桌。更重要的是,先进的教学方法让学生接触到的知识面很广。”怀其林说,“老师的教学理念和学生的学习方法都改进了许多。”

怀其林参观新源县第二中学教室。怀其林曾执笔写新源县第二中学校歌。“2009年4月,学校领导让我给校歌创作歌词。”怀其林自豪地说,“刚才我听到高一新生在唱这首歌,心里充满自豪感和成就感。”

新源县第二中学学生正在使用新媒体设备。

在怀其林看来,教育变化的背后,最珍贵的是变与不变。“变,是老师教学理念的改变,学生学习方法的改变,教学条件的改善;不变的是党和政府对学校的支持,老师的教学初心与责任感,学生对理想的追求。”

从原新源县马场子弟学校到新源县第二中学的智慧课堂,怀其林的从教生涯,见证了教育的变迁和发展。正如他所说,教育变的是条件,不变的是初心。(通讯员佳娜提怀济潮)