11月4日,伊犁州农业科学研究所玉米研究室考种室内一派忙碌,工作人员正细致筛选田间优选的玉米单穗,同步录入2025年海南鲜食玉米与籽粒玉米选系编号。再过一周,科研团队将携精心准备的材料奔赴海南,开启新一轮南繁育种工作。

同时,在州农科所考种大院,工作人员对收获的玉米果穗进行仔细考种,记录玉米杂交种试验材料的穗长、穗粗、行粒等数据,依次完成脱粒、晾晒、称重,还不时仔细观察籽粒饱满度,分类筛选出符合南繁标准的优良种质,整个流程紧张有序。

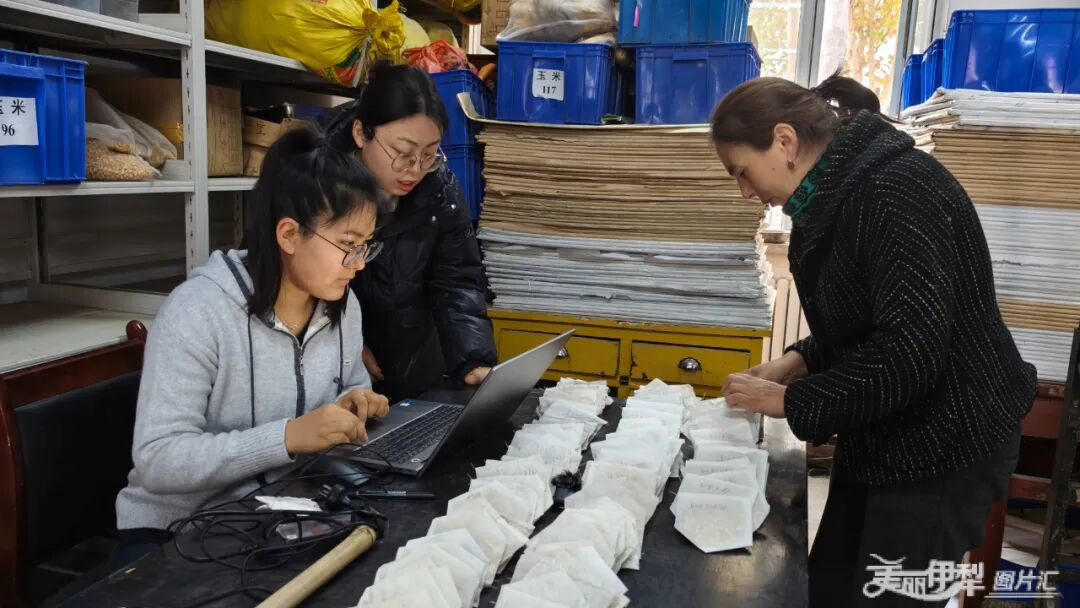

录入数据。

南繁育种是利用海南冬季温暖的气候条件,将农作物材料在当地进行加代繁殖和选育的方法,通过南繁加代,育种周期可以大大缩短。

“育种人最缺的就是时间。在海南的10亩试验地中,我们每年有2000多份材料‘过冬’海南,实现‘冬季海南加代、组配,春季伊犁试验’的一年两季育种节奏。”伊犁州农业科学研究所玉米研究室主任刘强说。

此次南繁任务明确:一是完成鲜食玉米与籽粒玉米自交系加代,使其进一步纯化更稳定;二是依据今年试验数据筛选新的优良组合,在海南进行补充组配一定数量的杂交种子,为下一年参加自治区统一试验用种及不同点位试验测试提供试验用种;三是对2025年在新疆新组建群体加代,创制新种质,为今后的育种夯实基础。刘强介绍,团队计划11月中旬完成播种,明年1月授粉,3月中旬收获后携种子返疆,开始新一年的育种工作。

工作人员正在为南繁育种做准备。

科技赋能让育种效率再提速。该所与江苏省农业科学院合作引进的620多份DH系材料,经伊犁适应性鉴定后将送往海南组配。依托单倍体技术,原本需要3年以上才能稳定的自交系,如今仅需1至2年即可成型,大幅缩短选育周期。“但技术只是辅助,好品种终要靠田间检验。”刘强强调。

南繁既是“加速器”,更是“试金石”。该所每年在海南与伊犁共组配5000多个组合,最终能参加自治区统一试验的仅数个,成功率仅1%—2%。“99%以上的组合会在前3年被淘汰。”刘强说,这背后是育种人对“把种子牢牢攥在自己手里”的坚守。

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出:加强原始创新和关键核心技术攻关。

“我们要把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,结合科研实际做好新品种选育,创制新种质资源为育种奠基。同时,引进国内外优良品种推广应用,为农户选种提供依据。还要针对生产领域难点堵点,解决实际问题,促进伊犁河谷粮食单产提升,保障国家粮食安全。”刘强说。(记者 黄焱 张亮 通讯员 刘琪)